Heinz Beier und die Schrift

Hans Peter Willberg

Heinz Beier hat fünf Jahre nach dem Krieg als Zwanzigjähriger zu studieren begonnen, und zwar bei Otto Kraft. Ernst Schneidler, der legendäre Begründer der »Stuttgarter Schule« hielt viel von seinem Schüler Otto Kraft. Heinz Beier ist also ein Schneidler-Enkel. Das prägt. Bei aller Entwicklung zur selbstständigen künstlerischen Persönlichkeit bleibt diese Basis spürbar, bei allen Schneidler-Enkeln.

Die Ahnenreihe ist geradlinig und eindrucksvoll, sie führt über Schneidler und dessen großen Lehrer F. H. Ehmcke und Anna Simons direkt zu Edward Johnston, der in London im Umkreis des Neuerers William Morris in den Jahren um 1900 das Schrift-Schreiben wiederentdeckt hatte.

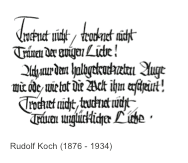

Das war aber nicht der einzige »Strang« in der großen Zeit der Kalligrafie, den zwanziger und den frühen dreißiger Jahren. Aus Wien kam die dekorative Schriftkunst von Rudolf Larisch, in Leipzig lehrte Walter Tiemann, in Berlin Emil Rudolf Weiß. Der Antipode Schneidlers war jedoch Rudolf Koch und seine Offenbacher Schule. Rudolf Koch ging es um den Ausdruck, um den Niederschlag seelischen Erlebens und Empfindens, um Volksverbundenheit und Glaubensnähe. Schneidler ging es um die Suche nach den formalen Möglichkeiten der Schrift. Er schrieb hunderte von Variationen der gleichen Buchstaben; jeder seiner Schüler sollte beim Schreiben seinen eigenen Weg suchen. »Anfangen, anfangen, immer wieder mit Ernst anfangen« war seine Devise. Rudolf Koch hatte gesagt: »Die Hand ist klüger als der Kopf«.

Die Entwicklung der Kalligrafie verlief parellel und im Einfluss zur »großen Kunst«. Bei Koch war es der Expressionismus, bei Schneidler in jenen Jahren die Auseinandersetzung mit Paul Klee. Das musste in den dreißiger Jahren, unter den Nationalsozialisten, verdrängt werden. Rudolf Kochs Schüler (er starb bereits 1934) brauchten nichts zu verstecken.

Dann kam der Krieg, der alles abreißen ließ, und dann die Nachkriegszeit. Wie sollte es weitergehen? »Offenbach« war mit dem Dritten Reich untergegangen. »Stuttgart« – dazu gehörte nun auch Georg Trump in München und Otto Kraft in Bielefeld – glaubte stilistisch und personell fortfahren zu können, als ob nichts geschehen wäre außer den Bombenschäden.

Wir Studenten von 1950 konnten nicht wissen, dass nicht nur die Lücke von fünf Jahren Krieg zu schließen war, sondern dass die Kunst und auch die Schriftkunst zwölf Jahre lang von der Entwicklung der Weltkunst abgekapselt war. Unsere Lehrer hatten ohne Verbindung zu den Nachbarn in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz oder Großbritannien arbeiten und lehren müssen. Wären die Bauhaus-Meister nicht zur Emigration gezwungen worden, hätte die Landschaft der Grafik und der Schrift bei uns um 1950 wohl sehr anders ausgesehen. Was für Deutschland ein Aderlass war, das war für die USA ein Energiestoß. Dort und in der Schweiz fand die entscheidende Entwicklung statt und nicht bei uns. Davon wussten wir nichts. Der internationale Einfluss brach erst um 1960 so recht über uns herein. Er kam aus den USA; eine pragmatische, vielseitige Gestaltung, die wir aus unserer Perspektive als »stillos« empfanden; er kam aus der Schweiz, wo sich eine recht rationale »Grotesk-Typografie« herausgebildet hatte, die wir als dogmatisch empfanden und irritiert ablehnten. Als dann die »Ulmer Schule« aus gleichem Geist gegründet wurde, begann sich der Graben zur internationalen Grafik zu füllen.

Schriftschreiben war in Ulm verpönt, das wurde verlacht. Vielleicht ist das mit ein Grund für die auch heute noch schwächliche Schriftkultur Deutschlands im Vergleich zu den Nachbarländern, vor allem in den Niederlanden – bezogen auf den Entwurf von Satzschriften. In den Schulen der »Stuttgarter« Traditionslinie war der gestaltende Umgang mit Schrift nach wie vor ein zentraler Punkt.

Mit diesen Gegensätzen hatten wir uns auseinanderzusetzen, sobald wir der Aura unserer Schulen und Lehrer entkommen waren, und auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Der Einfluss guter Lehrer ist prägend. Die Arbeit besteht darin, sich anderen Einflüssen zu öffnen, ohne sich selbst zu verlieren. In dieser Situation befand sich um 1960 auch Heinz Beier. Von ferne sehen seine damaligen Schriftblätter aus wie »Schneidleriana«. Doch besteht ein großer Unterschied. Schneidlers Blätter sind Ergebnis einer mühseligen Formsuche, Heinz Beiers Blätter sind »mit Absicht« so geschrieben. Sie sind auch nicht auf kalligrafische Schönheit angelegt, wie die der Älteren, aber zur gleichen Zeit schreibenden Hermann Zapf oder Karlgeorg Hoefer, sie sind mit Augenzwinkern geschrieben. Nicht die Form als Form ist sein Thema, sondern die Schriftform verbunden mit dem, was sie besetzt, was mit ihr verbunden ist. Die Blätter, die er mit »Gotisch« betitelt, sind nicht Studien zur Textura, sondern ein heiteres Spiel mit unseren Vorstellungen und Vorurteilen bei diesem Begriff.

Die Verknüpfung der geschriebenen Schriftform mit dem Inhalt des Textes ist lange Zeit ein wichtiges, ein zentrales Thema für Heinz Beier. Doch nicht wie bei Rudolf Kochs Schule des von-der-Seele-Schreibens, sondern reflektiert, intellektuell vor- und nachbereitet. Das führt in den frühen siebziger Jahren zu immer bildhafteren Blättern. Bei den engagierten zeitkritisch-teilnehmenden Arbeiten – »Rudi Dutschke« zum Beispiel – ist die Schrift und das Schreiben nicht mehr Ausgangspunkt, sondern Mittel zum Zweck der Aussage. Das gilt auch für die skripturale Auseinandersetzung mit dem Werk Franz Kafkas, die immer mehr vom Bild durchdrungen wird und in Bildern mündet. Das hätte den Weg vom schreibenden, vom skripturalen zum malenden und zeichnenden Künstler einleiten können, und bis heute geht Heinz Beier auch diesen Weg. Doch ebenso wichtig für seine Entwicklung ist die Rückkehr – oder das Fortschreiten – zur »reinen« Schriftform.

Ein Künstler, auch ein Schriftkünstler, entwickelt sich nicht autonom, er lebt nicht im Elfenbeinturm. Er ist dem ausgesetzt, was »im Leben« passiert, er reagiert auf das, was sich in der »großen Kunst« verändert und ebenso auf das, was die Kollegen und Konkurrenten im eigenen Fach arbeiten. So auch Heinz Beier.

Seine frühen Blätter erinnerten an Schneidler, bei den großen farbigen Arbeiten zur Capitalis könnte man an Werner Bunz denken und beim »Brief an den Vater« an Saul Steinberg. Der Bezug ist legitim. Das sind keine Zeichen von Epigonentum, sondern Zeichen von aktiver Auseinandersetzung mit den Zeitgenossen auf der Suche nach der eigenen, selbstständigen Form. Die hat Heinz Beier gefunden. Die spontan hingesetzten Schreibspuren seiner Blätter seit 1997 beweisen das ebenso wie die immer strenger aufgebauten, an fremde Schriften und ferne Kulturen gemahnenden »Grafiken in Schriftnähe«, wie ich sie Imre Reiner folgend bezeichnen möchte.

Alle, die spontanen wie die gebauten Arbeiten, sind reine Form, und zugleich – das kann bei Heinz Beier nicht anders sein – erzählen sie etwas. Ich sehe zum Beispiel nicht nur die frisch und frech mit Deckweiß aufs schwarze Papier geworfenen Zeichen in Schriftnähe, sondern ich werde auch angesehen – von zwei scharfen weißen Pünktchen, die aus einer Art Buchstabe auf einmal eine Art Gesicht malen.

Und wo ich solche Äuglein nicht finde, kann ich sie vermuten. Ich sehe nicht nur die Formen und Bündelung von Linienzusammenhängen in Schriftnähe, sondern die Erinnerung an Skelett-Körper (die zuvor Thema formal verwandter Arbeiten waren), Erinnerungen an römische Zahlen, an bekannte und unbekannte Schriftzeichen aus allen Zeiten und allen Ländern. Du kannst diese Gebilde nicht ansehen, ohne nachdenken zu müssen – nur wird dir nicht mehr gesagt, worüber. Das mußt du selbst erspüren; auch die Titel, die Heinz Beier manchen dieser Titel gibt (»Der Unvollständigkeitssatz«, »Katakana«) helfen dir nicht dabei.

Dieser Weg führt weiter, dieser Weg führt weit. Dabei dürfen wir den Pfad, der daneben verläuft, in seiner Bedeutung nicht verkennen: die Teetassenspuren, die bizarren Krakelspuren, in denen und mit denen Heinz Beier auf Entdeckungsreisen geht wie ein Kind So weit kommen nur Künstler, die sehr lange und sehr gründlich suchend gearbeitet haben.

Der Typograf

Die Spur des Schreibens, das ist der eine Strang im Werk Heinz Beiers, an dem seine persönliche Auseinandersetzung mit der Kunst der Zeit und den Geschehnissen der Zeit ablesbar ist.

Der andere Strang ist Heinz Beiers Typografie. Hier zeigt er sich von einer anderen Seite. Nicht augenzwinkernd-spielerisch und nicht emotional engagiert, sondern klare Analyse der Aufgaben und Themen, die in klar geformter Grafik sich niederschlägt. Das muss sogleich revidiert werden. Die typografische Konstruktion ist durch und durch geklärt, doch durchaus nicht immer ohne Augenzwinkern. Die aus den Schrägen der strengen Futura gebaute Typo-Grafik »Vogel-Welt« läßt die kleinen Textzeilen bei aller typografischen Korrektheit flügelschlagend abschwirren, das hat feinen Witz. Ebenso die Zeilen im Glas der Brille des Hockney-Kopfes, in die Heinz Beier Hockneys Wort »I paint what I like/ when I like/ and where I like« platziert hat.

Alle Katalogtitel und Plakate Heinz Beiers sind ausgezeichnete Beispiele der »Typografie der Moderne«. Nichts mehr vom Streit der »Schulen«, nichts mehr vom Nachkriegs-Provinzialismus, den lange Zeit die deutsche Gebrauchsgrafik ausstrahlte. Hier gibt es keine Kluft mehr zur internationalen Grafik der Zeit. Das war eine strenge Zeit, das sind streng geformte Grafiken. Wie erginge es wohl dem Grafiker Heinz Beier, wenn er sich heute, im Jahr 2000, auf die jetzt moderne Typografie einlassen sollte, die nichts mehr mit seiner »Moderne« zu tun hat? Wie ist es wohl dem Lehrer Heinz Beier ergangen in den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit, als sich die postmoderne Typografie in den Köpfen der jungen Leute festgesetzt hatte?

Er hat wohl – so denke ich – die Grenze gezogen zwischen den neuen Tendenzen und Verfahren und sich selbst und der eigenen Arbeit. Wir Alten können nicht unsere Prägung verleugnen und nicht unsere Seele verkaufen. Wer derart klargefügte und durchdachte Katalogtitel und Plakatgrafik gestaltet wie der Typograf Heinz Beier, der kann nicht sein Mäntelchen nach dem Wind hängen, Bild und Schrift durch- und übereinanderschieben und hellgetönte Bildschemen unter die Buchstaben zaubern. Wer derart vom Material- und Farbgefühl ausgeht und so persönlich mit Schrift und Form umgegangen ist, wird keine Freude haben an den Freehand-Typo-Späßen; die vermögen ihn nicht zu faszinieren, das kann er getrost anderen überlassen. Nicht, dass er deren Arbeit ablehnen und verdammen würde, sofern es gut ist. Soll’s machen wer will und kann.